懐かしいの坂下.探索.9.

懐かしいの坂下.探索.9.

藤原伝次郎商店

藤原伝次郎商店昭和30年代〜40年.50年代は大きな製材所が町のあちらこちらに.

出来て沢山の雇用がうまれました

もともとは九州の若松に本拠地を置く会社で木曽の木に目をつけて

坂下で木曽工場として営業していました

坂下橋を渡った左側一帯にありましたね・・・画像の手前は事務所

大きな工場で沢山の人が働いていましたね・バイパスが通る前は

乙坂銀座は賑わしかったですよ.病院の人とかもここを通って

駅に行く人.自宅に帰る人で狭い通りに一杯でした・・

社長(でんさと.呼んでいました)がよく実家を利用して頂きました

実家の2番目の兄もしばらくここで.働いていました..大型トラックを

運転していましたよ

58年の水害で木曽川が氾濫して川上川を逆流してる・・

その情報で真っ先に実家の兄が藤原伝さの会社に駆けつけて

大事な物を持つだしに行った事を憶えています・・

少し.戻りますが.30年代.40年代は木材.木工業ですが

以前は養蚕.事業ですかね・・

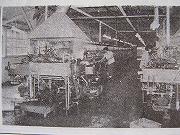

濃信社

濃信社 社内

社内昭和40年〜50年代頃の画像ですが・明治の44年に町制執行

されました・この年は火事が多くあり・濃信社の前身で古谷製糸

の工場も火事にあいました・・

大きな工場で従業員も70.80人位いたそうです

焼け跡から工場の釜が残っていたそうです・・其れを気に

坂下.川上.山口.田立含め.近隣町村が組合製糸会社を

立ち上げました(濃信社)大正14.15年位です

当時女工さんの労働時間は朝5時から夕方5時まで.休みは第一日曜と

第三日曜の2回.遠方の従業員.女工さんは泊り込みで働いていました

映画の.ああ野麦峠そのままです

代表者役員は組合長兼常任理事.古谷六兵衛氏.古谷製糸時代から

会計.糸魚川太郎一氏.書記.2人.工場総監督.古井伝次郎氏.

工場主任.田口鍬司氏.総員70.80人でした

年々繭の生産量が増え昭和3年頃には工場の拡張.増築され

従業員も100人を超す大世帯になりました

文献資料は一部.小池鈴一さん(昭栄堂)からのを参考にしました

他にも町の握.西方寺.などにもあり.盆暮れの時期になると

町の中は女工さん達で活気にあふれていました

今でも濃信社通りが残っています・・・

鉄道が敷かれる前は萩原.下呂.加子母.付知.を通り

田瀬.上野.川上.大門.時鐘.学校(尋常学校).役場(当時)前

魚大商店の前を通り真っ直ぐ西へ.乙坂の金萬商店の下・この

通りが濃信社通りです・・

小学校2.3年頃だったか.クラスに可愛い娘がいて.学校帰りに

後をつけて.行った覚えがあり( ほとんどストーカー ).明興既成(やまさ)へ

入って行きましたね

しかたなく.濃信社の工場の横を通り.湯気なのか煙なのか

排気口が沢山でていてそこから出ていました..

窓が低い位置にたくさん.並んでありましたね.飛び跳ねて覗いて

.何度も見ました.女の人が大勢.居て繭をまく機械が沢山

あり動いてましたね..臭かった・・

通りの中ほどに昭和時代の役場に抜ける細い道がありました

確か清水屋さんだった様なそこの横を通り上に登って行くと

役場前にでますが.登る少し手前で.幅1m位の用水路が流れています

右側に大きな木造の倉庫がありました.濃信社の倉庫と前に

プール位大きい溜池がありましたね

当時の事業の大きさが解ります

当時の庶民の楽しみは.舞台.カフェ.一杯屋.などですが

本町.新町の通りには 新町は桜の木が植えてあり.本町には

柳の木が植えてありました.両側は水路が流れていました

また.料亭.飲み屋.が沢山あり.夕方になると芸者さん達が

あちらの店.こちらの店と行き来していまして.お化粧の香りがしたそうですよ

本町にある都筑商店さんの跡は坂下警察の所長官舎で斜め前に警察署が

ありました(自治警察)それ以前は立花屋という木造三階建の芸者さんの置屋

でした..警察の所は松屋といって.呉服.洋品.仕立てなどを行っていました

町のなかには6件のカフェがあったそうで..十銭.か二十銭で.コーヒーを

飲み.2時間余りねばり.お娘さんと話すのが楽しみでした

..2.3件はカフェのはしごをしたそうです

NHK 朝ドラの花子とアンの時代そのままです

町には舞台は萬歳座.明治館.稲田亭.太明館がありました

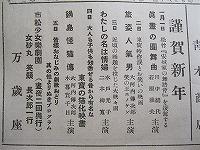

萬歳座

萬歳座 上野新盛座

上野新盛座萬歳座の画像は昭和19年の発表会の時のものです

萬歳座は後の坂下劇場ですが・・

出来るまでの経緯は長くなるので・・・簡単に明治22年に今の坂下神社の

下(福徳神社)にあったと思います・・稲荷通りに面していて町方を見下ろす位置にあり

石垣を下を横切って向かって左側から入る・・としてあります

この年は苗木藩から町村編成法により坂下村になったばかりで

.初代村長土岐正徳さん(明治22年〜35年)に

曽我五郎十郎さん.町組の庄屋.井織屋(曽我家)も加わっています

.合郷には若宮座.合郷には神明座があり町組にも

という事で造ったそうです.

明治になってから坂下三郷の庄屋は代表で井織屋が

行っています小県歯科医院で.のちの.杉山医院の所です

萬歳座は本来は春の祭りに開演し.秋祭りに若宮座.新明座で開演する

ことに決まっていたらしく.その頃は長野県は県令で芝居開演が許されていなくて

山口.田立を初め遠くは木曽方面からも来ていたそうです

本町の位置に移ったのは大正7年に本町の火事(21戸)がありその前に大正2年に

伝馬町の火事(62戸)がありました.その頃の伝馬町は旭町.大沼町も一緒でした

焼け跡に建ったのは.正式には大正8年1月15日に落成式がありました

店長時代は昭和30年代〜ですが・・実家から3.4件隣りでしたので

大きな舞台で.本町通りの上松屋とたつみ屋

間から20m位引っ込んだ所にありました

収容人員は200人以上.は入れたと思いますよ.客席は二回にもあり

入って左側に花道がありました.花道の左側は箱になっていて

旦那衆の座る所です.他は椅子でした..これは昭和30年位に一度

萬歳座から坂下劇場として改築したときに椅子にしたものです

中に売店もありました.造りとしては中津町にあった旭劇場を真似た物です

ゴジラ.ゴジラの逆襲.モスラ.モスラ対ゴジラ.などなど

毎日の様に劇場の前で近所の友達と遊んでいました.

実家の店が忙しい時.母が.とおちゃんを呼んで来てーー

劇場の切符売り場で でっかい兄がー.おー丸十の坊かー

と言って.中に入って.おるぞー.暗い中を顔を覗くように見て

何人か.見ているうちに大きな鼾をしてい父が..ガァーガァー..とうちゃん!!.かあちゃんが

店に来いと!!・・父はうーーで 何時も終わりでした・・おかげで良く映画を

ただで観えました・・また学校からも何回か坂下劇場へ

学校の坂を下り昭栄堂の前でキョロ.キョロ.とウィンドウを見て

林自転車の前でまた.キョロ.キョロしながら.

クーリニング屋の髪の毛が変なおじさんがこっちを向いて

笑いながら仕事していて.そこの角の長谷川自転車の横を上り

宮前通りを300.400m位行って古谷さんの横から入っていきました

学校からの映画鑑賞は楽しみの一つでした

昭和25年坂下新聞の広告から

昭和25年坂下新聞の広告から<1に戻る><2に戻る><3に戻る><4に戻る><5に戻る>

<6に戻る><7に戻る><8に戻る><10に続く>

<11に続く><12に続く><13に続く>

<14に続く><15に続く><16に続く>

つづきは次回で お楽しみに