懐かしいの坂下.探索.13.

懐かしいの坂下.探索.13.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

故郷 坂下の橋 探索

故郷 坂下の橋 探索

*************************

坂下橋 明治33年 下島( 乙坂 )

矢渕橋 不明 当時記録 全長12間 ( 約22m ) 合郷( 矢渕 )

対鶴橋 大正8年 全長 112m 和合

----------------------------------------------------------------------

江戸時代から幕末にかけて 坂下には橋と名が付いた橋は2箇所しかなかった

1本は矢渕橋 ( 大橋とも言います ) 加茂街道の入り口で川上川の一番狭い箇所に架けた.

昭和46年頃の矢渕橋 現在もこの状態であります.バイパス最後の信号を右折すると

すぐに矢渕橋を渡れます ( ホームセンターコメリの手前の信号 )

江戸時代ですからこんなリッパな橋ではないしょうから・木造の橋で欄干もあったのかもしれませんね

苗木藩.また飛騨との往来に使用されていました

橋は砦や.領地を守る為の最後の要であり・難所たる所に架ける

県境である坂下はむやみに.橋を架ける訳にはいかなかったのでは 1箇所は下外の横吹き橋と言われています

まさに端と端にあったわけです ここ矢渕は戦があった所で

少し上流に合戦地・弁天渕があります また合郷の庄屋吉村酒屋の

前を通り.長坂を上っていくと途中 刀研ぎ石がありますので調べて行って見て下さい

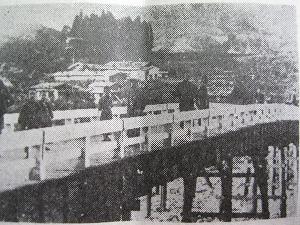

昭和45年位の矢渕の大橋

昭和45年位の矢渕の大橋思い出多き大橋ですね・・夏は絶好のみずあべ.場所でした.

鮎.おいかわ.うぐい.あじめどじょう.いろいろ.おったよ

橋の上から飛び込みもしました・・・・

明治になってから産業の発達にともない橋の重要性が見直され次から次と架かりましたね

橋は村あげての一大事業で.すべて人力で.相当な費用と日数がかかりました.

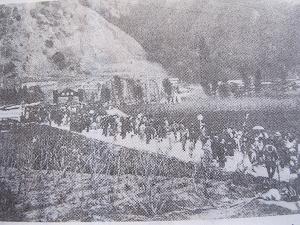

明治33年 出来たばかりの坂下橋

明治33年 出来たばかりの坂下橋落成式・出来たばかりで物珍しさの人で一杯です

奥に尋常高等小学校.と役場が見えます 当時の握地区には沢山の蚕業種の工場があり.

女工さん達の往来におおいに役にたったのでは

中津道通りの西方寺地区には取引所.旅館.なども出来て賑わいを見せていました.

西からの入り口は握で明治27年には隣の瀬戸村( 落合 )に大きなつり橋が架かり.38年には玉蔵橋も架かりました

日清・日露戦争時には握の神社まで見送りに行ったそうです

坂下バイパスの鉄板焼きシュクリンさんの信号を左に真っ直ぐ100m位行った所に架かっています

明治38年.中津町の玉蔵橋.落成式

明治38年.中津町の玉蔵橋.落成式明治41年には坂下まで鉄道が敷かれ.町は駅を中心に広がり

44年には町制執行し人口も4500人まで増えていました

大正に入り賎母発電所の大工事で大正8年に対鶴橋が町組の和合と

対岸の山口村.賎母地区に架かりました( 資材運搬用 )

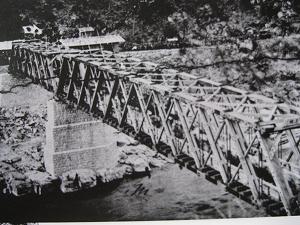

出来た当時の対鶴橋

出来た当時の対鶴橋  最近の対鶴橋

最近の対鶴橋当時の橋の画像を良く見ると橋の真ん中に線路が敷いてありますね

名付け親が福沢桃介で大同電力木曽川賎母発電所時代で

会社の規約で公園を造る事になっていました( 賎母公園 )

出来た当時は町上げてのお祭りで.芸者さんあげてドンチャン騒ぎ.

長い間.坂下の観光地として桜の名所.また遊泳地としてありました

現在でもこれだけ綺麗な橋は他には無いのでは

昭和44.年頃 坂下橋

昭和44.年頃 坂下橋バイパスが出来る前.近くに坂下病院が移転してきて・狭い乙坂銀座がよく

賑わっていました.

出来た当時(昭和7年)弥栄橋

出来た当時(昭和7年)弥栄橋開通式の様子.祝賀会が賎母公園で行われ時の山口村

稲葉村長が涙ながらの祝辞を述べた.無医村だった村がこれで.どれだけ病人が助かる.と

一方坂下側はすでに山口新道( 国道19号.の一部 )が開通しておりここへ繋ぐ事により.

信州.中津.恵那.へ物資の輸送に早く便利になりました

当時.昭和大恐慌で不景気.弥栄橋と外の掘割工事が地元

町民で失業対策で1日.大人.一人50銭位で工事が行われました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

<1に戻る><2に戻る><3に戻る><4に戻る>

<5に戻る><6に戻る><7に戻る><8に戻る>

<9に戻る><10に戻る><11に戻る><12に戻る>

<14に続く><15に続く><16に続く>

つづきは次回で お楽しみに