懐かしいの坂下.探索.11.

懐かしいの坂下.探索.11.

娯楽の続きで太明館を紹介しますが

太明館は大正7年に大沢町通り(大沼町)の・もち屋(稲葉屋)の細い道を入った

所にありました.現在は柘植畳店の所です

大正7年と言うと本町の火事があって.発電所工事が始まっています.

大沼町の有志達が集まって本町にあった明治館に負けずと建てましたが

4年間の営業で終わってしまいました・

1年間位は大入りだったと思いますよ・・

大正8年にはそれまで坂下神社に有った漫歳座を糸魚川兼太郎が買受

. 焼け跡に建てたので・・太明館も客入りがかなり厳しいかったのでは

現在の太明館跡 ( 柘植畳店 )

現在の太明館跡 ( 柘植畳店 )太明館については4年間の営業期間と短く資料が少ないです

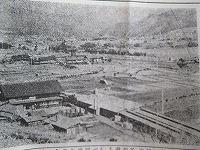

大正10〜14年頃の町並みです

大正10〜14年頃の町並みです大きな火事が2度もあり短期間で町が再建されています

この原動力はなになのか・・・・??・・

町には里道33がありますが.明治の10年に賤母山口新道 ( 国道19号 )

24年には犬帰り線 ( 県道6号線 )ができて.信州.飛騨に行くにも

来るにも坂下を利用されていました・また里道も人が通れるほどの

道でしたが.馬車道になり(道幅が2m〜4m位)現在の町の形態に

それと.発電所工事と飛騨索道と大正15年には坂川鉄道が開通します

繭.蚕.の全盛期で各地区に製糸工場ができたのも.忘れることは

できませんね

このあたりが一番の原動力になったのではにいかと思います

画像の下の方に道が見えてますが.墓道ですね..町組から墓道の入り口は

大島屋 (料理旅館 )の横からですね・・大島屋はよく利用されていました

桃介.もここをよく利用されてしました.八千代と大島屋はお気に入りでした

( 現在の八重パーマから上に延びて農道にあたります.

農道を横切って.細い道を上に登って行きます

と.前町長.原武夫さん宅の横を通り墓に行けます )

この写真もこの辺りから撮られたものですね.画像の右の中ほどに

漫歳座と丸十もみえますね

昭和45年頃の秋の花馬祭りの前祭

昭和45年頃の秋の花馬祭りの前祭今では懐かしく八千代の本町店 ( 夏季営業 .水色の建物 )

武者行列で前から4人目が兄.横のお婆さんは床屋のおちよさんです

八千代は遅くまで営業されていました..店長の消防団員の時代は

よく利用しました.また丸十も利用していただきました

2階が宴会場で天井が低くて.大正時代そのままでしたね

個人的にはいい雰囲気で好きでしたがね

主人が洋ちゃん.奥さんが愛ちゃん.従業員のかずねーで.

夏の時期になると本町の漫歳座まえにカフェ八千代がオープンして

よく父に連れられて夏季氷を食べに行きました

自慢は自家製の氷とキャンディーでした.めったに食べられない

クリーム氷は.本当においしかったですね..

昭和40年〜50年頃の握.上平地区

昭和40年〜50年頃の握.上平地区町並みですが握地区は早くから開けた所でした

蚕製糸が盛んに行われていました.田口.加藤.森.可知.宮内と5件の蚕製造があり

特に田口家は大正時代には従業員が100人近くいて全盛でした.

当時の蚕業新報による番付けでは常に田口は横綱級でした.明治43年の

日英博覧会で二等賞を取り.銀メダルが残されています

大正10年.田口蚕種製造所の従業員

大正10年.田口蚕種製造所の従業員握には同級生が沢山いましたし.母の実家( 吉村毅一宅 )へも

よく行きました.本町を下り.郵便局の横を通り(公民館).金萬の前から

乙坂の小栗の工場を通って.乙坂銀座を抜けて坂下橋を渡り.村瀬の角を

曲がって西方寺の通りを抜けて丸太屋が最後で.西方寺にも店が何件か

ありましたね.石ころで.ガタガタ道.緩やかな坂でした途中左に入る道

があり竹薮があり見通しの悪い.細い道を抜けると下平で.すぐ左は

つり橋に行けました.母の実家は隣でした.酪農をしていましたので

ちち(牛乳)をだしてくれましたよ.

先ほどの道を真っ直ぐ行くと踏み切りがありましたね.この辺りが上平ですね

今とあまり変わらないですが.踏み切りが無くなり高架橋になり犬帰り線が

2車線で高部からもすぐに繋がって.一番は乙姫橋が出来たので

19号に出るに早くなりましたね

<1に戻る><2に戻る><3に戻る><4に戻る>

<5に戻る><6に戻る><7に戻る><8に戻る>

<9に戻る><10に戻る><12に進む><13に進む>

<14に進む><15に進む><16に進む>

つづきは次回で お楽しみに